動画マニュアルの作り方|作成手順とポイントを解説

投稿日:2025年09月11日

カテゴリー:解説記事

投稿者:

mare

動画マニュアルは、昨今、

受け手に情報をわかりやすく伝える手段の一つとして注目され、

導入する企業も増えています。

そこで本記事では、動画マニュアルの作成を検討されている方のために、

基本的な作り方の手順や、効果的な活用方法について解説し、

動画で説明することのメリットや、重要なポイントも併せてご紹介します。

社内教育用の資料としても、ぜひご活用ください。

1.動画マニュアルとは?

そもそも動画マニュアルとは、

製品の使い方やメンテナンス方法、業務の作業手順などの情報を

動画形式で伝える特徴を持つマニュアルのことを指します。

パソコンやスマートフォン、タブレットのようなデジタル端末で見ることを前提とし、

インターネットを通じて提供されることが多くなっています。

YoutubeやTikTokなどの動画配信サービスの普及により、

紙のマニュアルを読むよりもとっつきやすい!と感じる人が増えてきています。

これは、生まれたころからインターネットが

当たり前にあった若い世代(デジタルネイティブ)に限らず、

近ごろマニュアルの細かい文字が読みにくくなったと感じる方にも、その傾向が見られています。

また、QRコードを利用することで簡単にアクセスすることもでき、

紙のマニュアルと連動させることで、難しい操作などを

マニュアルの使用者にわかりやすく伝えることも可能になります。

2.動画マニュアルのメリット

動画マニュアル化のメリットは、

より多角的な情報伝達が同時にできることにあります。

文字情報やイラスト・写真だけではわかりにくい、複雑な形状や細かな動きなどを

動きのある映像、音、ナレーションなどを使ってわかりやすく伝えることが可能になります。

また、ほかにも動画には次のようなメリットがあります。(以下は紙媒体との比較)

| 短時間で、多くの情報を効率的に伝えることができる。 | |

| 音の情報を伝えることができる。 (文字情報では伝えにくい、微妙な音の違いなど) | |

| 複雑な操作でも、直感的に伝わりやすい。 | |

| 映像や音の情報は、記憶に残りやすい。 | |

| インターネット上で多くの人に簡単に共有することができる。 | |

| 時間や場所を選ばず、必要なときにすぐ視聴することができる。 | |

| 紙のマニュアルのページ削減などにより、印刷コストを削減できる。 (製品の出荷台数が多い場合、特に有効です) | |

| よりわかりやすい説明媒体での提供により、メーカーへの信頼度やブランドイメージの向上につながる。 |

このように、動画マニュアルを作成することで様々なメリットがあります。

しかし、単純に動画マニュアル「だけ」を作れば、

既存の紙のマニュアルやWebマニュアルが無用になる、というわけではありません。

例えば、とある家電製品を一本の動画マニュアルにまとめたとしましょう。

この動画マニュアルは、製品の安全情報から基本的な使い方、

日常のお手入れやQ&Aなどを体系的に網羅したものです。

しかし、動画の視聴時間はなんと2時間以上。

このような動画マニュアルを、一体だれが見るのでしょうか?

また、そのような長尺の動画の場合、

制作費用がとんでもない金額になってしまいかねません。

動画マニュアルを有効活用するには、

紙のマニュアルや、Webマニュアルの中で体系的に情報を網羅した上で、

ごく短時間でピンポイントの情報を提供する、という点が重要です。

これは筆者の意見ですが、ちょっとした機器の操作や、機能の違いなど、

マニュアルを読むほどのことではないけれど、

「知りたい・気になる」とユーザーが思った時に、サッと手を差し伸べてくれるのが、

動画マニュアルの立ち位置なのではないでしょうか?

さて、ここまで動画マニュアルのメリットについてお話してきましたが、

次のセクションでは、動画マニュアル作成の手順と方法についてご紹介したいと思います。

動画作成の大まかなフローを把握していることで、

動画マニュアルの制作会社とのやり取りが、よりスムーズなものになるはずです。

3.動画マニュアル作成の手順と方法

ここからは、作成手順について例を交えてご説明します。

会社の方針で「社内製品の動画マニュアルを運用しよう!」となっても、

社内に映像制作部門のない会社が一から十まで自社で行える、という事例はあまり多くないでしょう。

というのも、動画マニュアルを制作する上では、

被写体の撮影や動画編集、ナレーションなどあらゆる場面で専門的なスキルが必要とされます。

いくら、スマートフォンの動画撮影機能が高機能化し、

安価、ないしは無料の動画編集アプリがあっても、それなりのノウハウを有していないと、

どこか素人感のぬぐえない安っぽい動画が出来上がってしまいます。

動画マニュアルを利用する一般の生活者(ユーザー)は、

テレビコマーシャルなどで日常的にプロの映像制作会社が作った動画に触れているので、

そういった動画のクオリティには敏感です。

ユーザーの利便性を高めるために導入した動画マニュアルですが、

公開することで会社のブランディングを下げてしまっては意味がありませんよね。

そういったことから、

社内に映像制作部門がない場合は、外部の映像制作会社に依頼する方が安心です。

ですが、「○○の動画マニュアルを作りたいから、あとよろしく」というスタンスだと、

出来上がってきたものが思っていたものと違い、リテイクによって費用がかさんでしまう恐れがあります。

多少の手間はかかるものの動画制作を依頼する側が、動画を作る流れや必要なモノ・コトを、

詳細にではなくともある程度の大枠を理解した上で制作を依頼するだけで、

最初から丸投げするのと比べ結果は違ってくるのではないでしょうか。

映像マニュアルの制作のフローは大きく分けて以下の通りです。

| 企画 | 動画の企画意図や目的といった概要を固める |

| 絵コンテ | 動画の設計図を作成する |

| 撮影準備 | 撮影に必要な機材やロケーションの準備 |

| 撮影 | 動画に必要な映像素材・音声の撮影 |

| 編集・チェック | 動画素材の切り出しや、テロップ・効果音・アニメーションの追加 |

| 書き出し・配信 | 動画の出力・Web上へのアップロード・ROM媒体への書き出しなど |

それぞれを詳しく見てみましょう。

1.企画

最初のステップは、どのような動画マニュアルを作るのかを具体的に検討します。

このとき、特に重要なのは、次のことを明確にしておくことです。

| コンセプト | どのような動画マニュアルにしたいのか |

| 主なターゲット | どのような人に向けたものか(年齢、製品についての知識レベル・技術レベルなど) |

| 視聴環境 | どのような端末(PC・モバイル・タブレットなど)・アプリケーションを使い、 どのような場所で、どのような場合や時間に見ることが多いのか |

| 動画の目的 | 見た人に何を伝えたいのか、どのような結果に導きたいのか |

動画マニュアルに限らず、なにかしらのプロジェクトを始める時には、

企画段階で骨子となる部分を具体的に設定しておかなければ、

仕上がったものが「一体、誰ために作ったのかわからない」ものになってしまいます。

反対に、これらの企画の骨子が具体的かつ明確になっていると、

動画マニュアルの制作を進めていくうえで、何をどのように進めるのが最適であるかが明確になり、

課題解決に向けチーム内で一気通貫した意図でプロジェクトを進めることができます。

また、「いつまでに、誰が、なにをする」といった、

企画の具体的なスケジュールをガントチャートなどを使ってこの段階で決めておかないと、

ぐだぐだな進行になってしまい、計画の遅延や頓挫につながりかねません。

2.絵コンテ

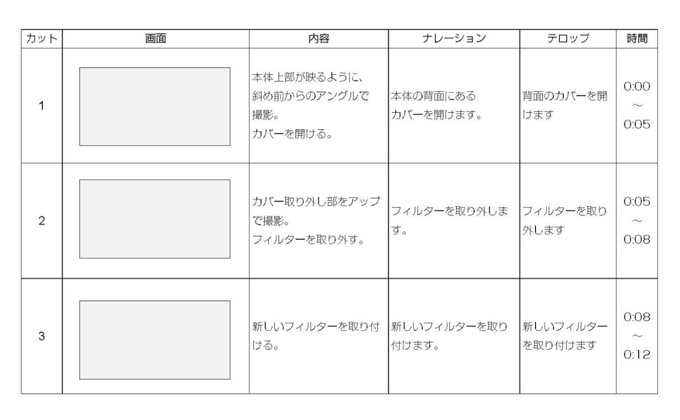

次に、企画案の内容をもとに、絵コンテを作成します。

絵コンテとは、制作にかかわるスタッフ全員が、

「これからどんな映像を撮り、どんな動画にするのか」という認識を統一するための資料です。

いうなれば、動画制作における設計図のようなものですね。

絵コンテがあることで、全員が制作の流れや動画全体のイメージを共有したうえで撮影に臨むことができます。

絵コンテのフォーマット

絵コンテの具体的なフォーマットを見てみましょう。

※以下では、ナレーションとテロップを使った動画を制作する場合のフォーマットの一例をご紹介します。

カット:カットの通し番号

「カット」とは、一本の映像を細かく分割したときの最小単位です。

カメラで録画を始めてから止める(切り替わる)までの様子を一つのカットと数えます。

カットは、空間・時間・状況の変化が起こるタイミングで分けることが多いです。

「カット」欄には、ユニークな値の通し番号を記入します。

カットをいくつかのグループに区分する場合には、それぞれの区分を「シーン」と呼び、

シーンの通し番号とカットの通し番号をここに記入します。

撮影時にカチンコと呼ばれる道具をカメラに映して、

「シーン○○、カット××、スタート!」という掛け声で撮影が始まる様子を、

テレビや映画などの撮影シーンでご覧になったことはないでしょうか?

あれは、声と映像でこれから流れるカットが、

どのシーンのどのカットなのかを通し番号で明確にしているのです。

そうすることで、複数のカットをつなぎ合わせる編集作業で、編集者が迷うことがなくなります。

画面:映像のイメージ

撮影したい映像のイメージをラフ絵などで表します。

「絵コンテ」といっても、必ずしも上手い絵を描く必要はありません。

絵コンテの目的はあくまで、

このカットがどういった内容・動きであるかを制作者間に伝えるためのものなので、

極端な話、棒人間を使ったポンチ絵や、

仮撮りした写真など、参考になる画像をレイアウトするだけでも良いです。

内容:映像の説明

何がどのような動きをするのか、カメラをどのように動かすのかなど

映像の内容を簡潔な言葉で説明します。

例:「製品の全体像から作業箇所のクローズアップへ」

余談ですが、カメラの動きを説明する専門用語に「パン」と呼ばれるものがあります。

これは、カメラを左右に振ること(Panoramaic shot)を指し、

「右にパンする」という指示があれば、現在の位置からカメラの首を右に動かします。

そうすることで、流れるような動きで広い視野を画面に収めることができます。

ナレーション:ナレーターのセリフ

演技やナレーションが多い(長い)場合は、絵コンテとは別に台本を作成する必要があります。

テロップ:テロップ(字幕)として表示する文字

編集時にテロップとして挿入するテキストを記載します。

テロップのフォントやカラーなどに指定がある場合には、ここに指定を入れます。

時間:カットの秒数

「デュレーション」や「尺」と呼ぶこともあります。

映像作品は、編集段階にならないと具体的な秒数を割り出すことが難しいため、あくまで目安の数値です。

これらの項目は、絵コンテを作る際の一つの例です。

音楽や効果音などを入れる場合には「音」などの欄を増やす、

ナレーションがない場合には「ナレーション」欄をなくすなど、

制作する動画の構成要素に合わせて変更してみてください。

3.撮影準備

次に、撮影場所を検討します。

屋内で撮影する場合は、

照明や自然光の具合、背景が別途必要かどうかなどを確認します。

屋外で撮影する場合には、事前にロケハン(ロケーション・ハンティング)が必要です。

候補地を実際に下見し、撮影の許諾や撮影に適しているかどうかを確認しましょう。

まずは、当日の撮影に必要な機材を用意します。

・撮影機材(カメラ、ビデオカメラ、三脚など)

・照明機材(各種照明、レフ板など)

・補助器材(音声用マイク、確認用モニターなど)

撮影で使用する機材や、撮影前に確認しておくべき内容をリスト化して把握し、

撮影当日の搬入漏れや確認漏れを防ぐと良いでしょう。

チェック内容の例:

・各機材が正常に動作するか(故障していないか)

・機材の電源を確保できるか、あるいは充電が十分か

・録画、ズーム、録音などの機能は問題なく使えるか

撮影スタッフについても、必要な役割や人数を検討し、早めに手配しておきます。

また、撮影をスムーズに実施するために、

効率的な撮影の順番を検討して「香盤表(こうばんひょう)」と呼ばれるリストを作ることもあります。

香盤表は、動画の中で実際に使われる順番ではなく、

撮影対象や撮影場所などが似たシーンをまとめてスケジュールに落とし込んだものです。

例えば、屋外の撮影において、

夕暮れのシーンが複数ある時に、動画の順番に沿って撮っていると、

どうしても「待ち」の時間が発生してしまいます。

香盤表を用いることで時間のロスが少なくなり、効率的に撮影を進めることが可能になります。

4.撮影

いよいよ、撮影に入ります。

撮影では、カメラマンは絵コンテに沿った画角(画面に映る範囲の広さ)で映像を撮ります。

たとえば作業シーンを撮る場合、作業者の全身の動きを映すのか、手元だけを映すのかなど、

絵コンテの細やかな指示に従って撮影します。

※ 照明も重要

また、撮影のもう一つの大きな要素として、照明があります。

照明は、画面全体の雰囲気やクオリティー、仕上がりを左右する大事な要素です。

同じ被写体を、同じ場所・同じカメラで同じように撮影したとしても、

照明によって映像の印象はガラリと変わります。

照明を上手に使うことによって、

被写体の細部をはっきり映す、質感を出す、色味を調整する、雰囲気を演出するなど、

様々な効果を生み出せます。

逆に、被写体以外のじゃまな情報(ノイズ)を極力減らすのも、照明の役割です。

たとえば、作業手順を説明する動画の中に作業者や部品の影がちらちらと映り込んでしまうと、

見る人の集中を妨げることになり、見てほしい部分の印象がぼやけてしまいますよね。

どんなに素晴らしい絵コンテを作ったとしても、

ビジュアル面の仕上がりは照明にかかっているとも言えます。

照明の役割は、被写体に光を当てることだけではありません。

「被写体をよりよく映すための空間をデザインしている」のです。

5.編集・チェック

撮影した映像素材を使って、以下のような流れで動画を編集していきます。

① 仮編集(粗編集)

最初から細部を作り込むのではなく、一度大まかに動画編集します。

動画全体の長さや流れ、

使用素材、文字・テロップなどに問題がないかを確認します。

② レビュー

大まかに編集した動画を関係者全員でレビューします。

③ 本編集

仮編集した動画をもとに、Adobe Premiereといった動画編集ツールを使って細部を作り込みます。

ここでは、ビジュアルに関する作り込みがメインになります。

④ レビュー・修正

細部まで作り込まれた動画を改めてレビューし、必要に応じて修正します。

⑤ ナレーションの追加

ナレーションが必要な場合は、ここで追加します。

ナレーションの収録は、余計な音が入らないように、収録に適したスタジオで行うのが基本です。

6.動画の書き出し・配信

動画を書き出し、YouTubeなどの配信媒体にアップロードしたり、

DVDやブルーレイディスクなどの記憶媒体に保存したりします。

ちなみに、ここまで紹介した1~6までの作業工程は、作業ボリュームや細かな違いはあれど、

動画マニュアルに限らず、CMやテレビ番組、長編映画などでも概ね同じようなフローで制作されています。

4.動画マニュアル作成に欠かせない、5つのポイント

効果的な動画マニュアルを完成させるには、次の5つのポイントが重要です。

1.ターゲットと目的を明確に

どのような人を対象としたマニュアルなのか、

その人に何を伝え、どのような結果に導きたいのかを具体的に決めておきましょう。

また、視聴シーンや媒体の想定も重要です。

作業者が現場で見るのか、研修のために会議室で見るのかなどの想定によって

同じ物を説明するとしても、動画の仕様は大きく異なります。

2. 簡潔でわかりやすい表現に

ナレーションやテロップには、見る人が迷わず理解できるように、

ストレートに意味が伝わるよう、簡潔で明瞭な表現を使いましょう。

動画で見せる一連の動作についても同様に、

無駄なく、わかりやすい動作に見えるようにしましょう。

3. 視覚的な要素、聴覚的な要素を効果的に活用

作業映像やアニメーション、図解、グラフなどの視覚的な要素や、

動画の説明・解説を行うナレーションや音などの聴覚的な要素を効果的に活用しましょう。

たとえば作業シーンの動画であれば、

メインの動作とは別のアングルから、対応する映像やCGをワイプで見せるのも有効です。

4. 動画の長さに気を配る

短い動画のほうが見やすいと感じられる傾向があるため、

できるだけ短くまとめるようにしましょう。

あまり長すぎると、途中であきて閉じられてしまうこともあります。

一部の工程にフォーカスした作業シーンの動画であれば、3分前後に収めるようにしましょう。

5.ターゲットユーザーによるレビュー

編集段階でターゲットとなるユーザーに何度か見てもらい、レビュー結果を反映しましょう。

関係者のレビューだけでは見えてこなかった問題点に気づくということもよくあります。

>

まとめ

動画マニュアルの作成には、多くのメリットがあります。

紙のマニュアルでは伝わりにくいポイントが、わずか数秒でダイレクトに伝わるなど、

動画ならではのメリットを生かすことで、

ユーザーが安全に正しく製品を使用(サービスを利用)するための情報を効果的に提供できます。

また、効果的な動画マニュアルを作成するには、

ターゲットと目的を明確にし、簡潔でわかりやすい表現を使い、

視覚的・聴覚的な要素を工夫して取り入れ、適切な長さの動画にすることが重要です。

そのため、ターゲットユーザーのレビュー結果を

きちんと反映することができれば、さらによいものになるでしょう。

当サイト『マニュアル制作のトリセツ』では、

動画マニュアルについての記事を無料で数多く掲載しています。

「動画マニュアルについて、もっと知りたい!」

という方は、以下の関連ページをご覧ください。