長音記号のトリセツ|2分でわかる表記ルール

投稿日:2019年04月01日

カテゴリー:解説記事

投稿者:

マッサン

長音記号(ー)とは、外来語をカタカナで表記する際に

一字前の音を伸ばすことを示す方法で、日本語の表記記号(役物)のことを指しています。

長音記号以外にも長音符、長音符号、音引きなど、様々な呼び方がありますが、

一般的には「伸ばし棒」と呼ばれることが多いでしょう。

「コンピュータでドライバのフォルダをモニタに表示してください。」

かつて、IT 関係の取扱説明書や技術文書には、このような表現が多用されていました。

特徴は単語の末尾には長音を使わない、ということです。

ところが、最近は、このような表現が減ってきていると思いませんか?

取扱説明書に記載するカタカナ用語、長音を入れるべきか、省略すべきか、悩みどころですよね。

この記事では長音についての日本語ルールを事例をもとに解説いたします。

1. 長音(音引き)で悩んでいませんか?

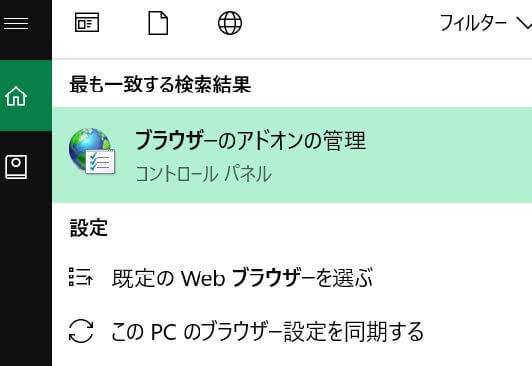

まずは、実験です。Windows 10 で「ブラウザ」と入力して検索してみましょう。

「ブラウザーのアドオンの管理」、「既定のWeb ブラウザーを選ぶ」など、これらの表示は長音ありで統一されています。なぜなら2008年にマイクロソフト社が用語の表記統一のため、長音を付けるガイドラインを制定しました。

それに伴って現在は長音ありが主流になりつつあります。

ではなぜ、IT業界では今まで長音を省略していたのでしょうか?

2. 起源はJIS にあり

元々、IT 関係で長音が省略されていたルーツは、JIS(日本工業規格)にある、と考えられています。

JIS(日本工業規格)の「Z8301」は、その附属書 G において、「文章の書き方,用字,用語,記述符号及び数字」を規定しています。

そこには、長音を省略するためのルールが規定されています。

基本ルールは次の2 点です。

①その言葉が 3 音以上の場合には,語尾に長音符号を付けない。

• ブラウザ、プリンタ、スキャナ、ドライバ、フォルダ、モニタなど

②その言葉が 2 音以下の場合には,語尾に長音符号を付ける。

• キー、バー、エラーなど

それでは、なぜ単語の末尾に長音を使わないようにしたのでしょうか。

それは、今ほどパソコンの性能が高くなかった時代に、少しでもドキュメントの容量を減らしたい、印刷のコストを下げたい、というメーカー側の意図から、長音が省略されたのが始まりとされています。

また、長音記号が語尾にあると、ハイフン(―)と混同されて、誤認の原因になるからとも言われています。

(※諸説あります)

今でも、このJIS規格に則って、長音を省略するか、付けるかを決めている企業も少なくありません。

しかし、2019年に改正されたJIS規格においては、

「外来語の表記は,主として“外来語の表記(平成3.6.28 内閣告示第2号)”による。」

として長音符を省略するとした基準そのものを廃止し、内閣告示に準拠することが明記されました。

そのため、現在は長音なしから、長音ありへの移行期間であるというわけです。

では、その内閣告示第2号とは、一体どういった内容なのでしょうか?

3. 外来語の表記 内閣告示第二号

文化庁の「外来語の表記(平成3.6.28 内閣告示第2号)」では、長音について以下のルールを定めています。

3 長音は,原則として長音符号「ー」を用いて書く。

〔例〕 エネルギー オーバーコート グループ ゲーム ショー テーブル

パーティー

ウェールズ(地) ポーランド(地) ローマ(地) ゲーテ(人)

ニュートン(人)

注1 長音符号の代わりに母音字を添えて書く慣用もある。

〔例〕 バレエ(舞踊) ミイラ

注2 「エー」「オー」と書かず,「エイ」「オウ」と書くような慣用のある場合は,それによる。

〔例〕 エイト ペイント レイアウト スペイン(地) ケインズ(人)

サラダボウル ボウリング(球技)

注3 英語の語末の‐er,‐or,‐arなどに当たるものは,原則としてア列の長音とし長音符号「ー」を用いて書き表す。ただし,慣用に応じて「ー」を省くことができる。

〔例〕 エレベーター ギター コンピューター マフラー

エレベータ コンピュータ スリッパ

外来語の表記 留意事項その2(細則的な事項)|文化庁内閣告示より抜粋

ここで最も重要なルールは、

「英語の語末の‐er, ‐or, ‐ar などに当たるものは,原則としてア列の長音とし長音符号「ー」を用いて書き表す。ただし,慣用に応じて「ー」を省くことができる。」という規定です。

次の表のとおり、過去のJIS規格では長音(音引き)なしだったものが、文化庁ルールでは、すべて、長音(音引き)ありということになります。

| JIS ルール | 英語のつづり | 文化庁ルール |

|---|---|---|

| ブラウザ | browser | ブラウザー |

| プリンタ | printer | プリンター |

| スキャナ | scanner | スキャナー |

| ドライバ | driver | ドライバー |

| モニタ | monitor | モニター |

4. どれが正解なの?

JIS ルールも、文化庁ルールも、長音の扱いについてはそれぞれ慣用を認めています。

ですから、取扱説明書を手に取った方を「ユーザ」と呼ぶことが慣用なら「ユーザ」と記載すればよく、「ユーザー」と呼ぶことが慣用なら「ユーザー」と記載すればよいでしょう。

大切なことは、表記を統一することです。

ドキュメント制作のガイドライン、スタイルガイドなどを制定し、その際、「旧JIS ルールによる」、「文化庁のルールによる」など決めておけば、表現をそろえることができるでしょう。

また、校正支援ツールにユーザー辞書として登録し、校正でチェックできるようにしておけば、用語の不統一を避けることが期待できます。

そして、継続的に品質を高めていくためには、

ドキュメント制作のルールを規定し(Plan)、ルールに従って執筆し(Do)、ルールにあっているか校正し(Check)、ルールや辞書をメンテナンスしていくこと(Action)が必要です。

当社では、60年以上のマニュアル制作実績で培ったノウハウから、

社内制作ドキュメントの品質向上を目的とした、ドキュメント制作ルールの作成・管理・運用・教育といった、システムづくりのサポートも行っております。

ご興味のある方は、ぜひご覧ください。

ちなみに、当サイト「マニュアル制作のトリセツ」では、

日本語の表記ルールについては文化庁が公表している日本語表記ルールをとりまとめた、

無料のお役立ちダウンロード資料を公開しています。

全6章立ての資料となっていますので、ぜひご参考ください。