イラストでわかる!校正記号の使い方

投稿日:2022年07月01日

カテゴリー:校正

投稿者:

MY

マニュアル制作を含む、ドキュメント制作においては、

「校正」という工程が欠かせません。

校正時、修正すべき箇所が見つかった場合に修正指示を書き込みますが、

この時に使用する特殊な記号のことを「校正記号」といいます。

この記事では、初級編として使用頻度の高い

7つの基本的な校正記号の使い方についてイラストを交えて解説いたします。

| ▼あわせて読みたい |

1. 校正と校正記号の重要性

はじめに、校正と校正記号について解説します。

そもそも校正とは、原稿と組版後のドキュメント(校正紙)を一字、一字見比べ、

ドキュメントが原稿通りにできあがっているかを検査する作業です。

また、ことマニュアル制作においては、

たとえ原稿通りであっても、誤字脱字や英語のスペルミス、スペースや英数字の半角と全角、文章の矛盾や用語の揺れなどを確実に拾うことも校正の重要な役割です。

校正時、修正すべき箇所が見つかった場合は印刷物やPDFに直接、修正指示を書き込みます。

この時に使用する特殊な記号のことを「校正記号」といいます。

校正記号は、JIS(日本工業規格)のZ 8208(印刷校正記号)で、

書き方のルールが明確に定められています。

必ずしもルールに従わなければならない、ということではありませんが、

印刷物やPDFに自分勝手な書き方で指示を書いてしまうと、

修正作業者がいちいち修正指示を読み解かなければならない分、

時間がかかったり、修正を誤ってしまうことにつながります。

統一されたルールに則って、指定の記号を正しく書くことで、

スムーズかつ確実な流れで校正・編集を行うことが可能になるわけです。

以上の理由から、校正記号について正しい知識を持つということは、

校正者やDTPオペレーターはもちろん、

全体を取りまとめる編集者にとっても非常に有益であると言えます。

関連資料:『正しい日本語の書き方1 日本語表記のトリセツ』へのリンクはこちら

2. 知っておきたい校正の基礎知識

校正記号について詳しく解説する前に、

校正者必携のアイテムをご紹介します。

それは、ずばり「赤いペン」です。

校正記号の表記は、原則として赤い色で表記することとされています。

ゆえに、校正者による赤字の修正指示のことを「朱書き」と言い、

朱書きを入れることを「入朱」と言います。

細字のボールペンで書き込むと、細かい文字でも潰れにくく、読みやすいです。

ちなみに、修正指示の補足や、原稿内容の確認事項、疑問点など、

必ずしも修正を反映するものではないコメントなどの書き込みには、

黒鉛筆や青鉛筆などが使われます。

また、赤ペン以外にも、以下のものを用意しておくと良いでしょう。

■ものさし

ドキュメント内に配置されたイラストや、文字の大きさを測る以外にも、

アキ・インデントが揃っているかを確認する時に使います。

また、自身が校正している文章の下の行をものさしで隠すことで、

今チェックしている行の文字に集中するして校正作業をすることができます。

余談ですが、フォントの大きさを表す単位はポイント(pt)と呼ばれています。

1ptはおよそ0.35mmですので、ものさしで文字の寸法を測り0.35で割ると、

おおよそのポイント数を出すことができます。

ただし、これは印刷されたものに対しての簡易的な計測方法ですので、

正確なポイント数を確認する場合は、必ずDTPソフトなどを使って確認しましょう。

■ルーペ

制作物の細部を確認する時に使います。

文字の場合、フォントサイズの小さな文章や、よく似た字体・間違いやすい約物などを確認します。

イラストの場合は、重なり・ズレ・パーツの欠け・引き出し線のチェックなどに使用します。

■辞書

漢字や送り仮名、スペルを確認するのに使います。

現在は原稿をワードソフトで執筆する場面がほとんどということもあり、

漢字の変換ミスや変換時の送り仮名のゆれなどのチェックが大変重要です。

漢字が間違っていないかどうか自信がないときは、

こまめに辞書を引く癖をつけましょう。

3. よく使う校正記号の一覧

では、いよいよ本題の校正記号について解説いたします。

今回は校正記号の初級編ということで、

校正時に使用頻度が高い誤字脱字の修正や改行位置の変更など、

7つの基本的な校正記号の使い方と意味をご紹介します。

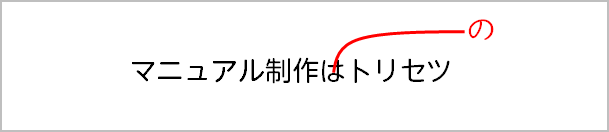

◆文字を修正する

修正する文字が行の中心より左にあれば、左端の余白まで、

行の中心より右にあれば、右端の余白まで引き出し線を引きます。

そして、引き出し線の先端に正しい文字を記します。

2字以上を直す場合は、書き換えたい文字すべてに1本の打ち消し線を引き、

打ち消し線の中心から引き出し線を出します。

修正する文字をわかりやすくするため、斜線を引く場合もあります。

また、引き出し線は通常、上の行間に沿って出しますが、

複数の修正がある場合、引き出し線同士が重ならないように、

下の行間から出したり、引き出す方向を逆にすることもあります。

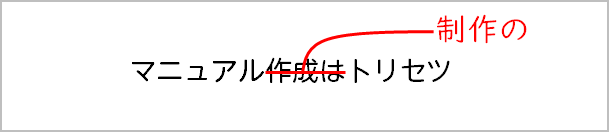

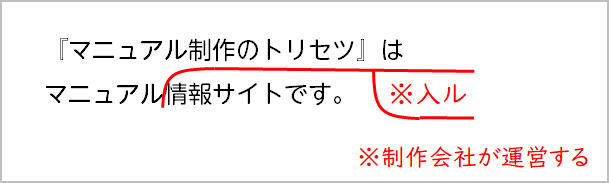

◆文字を挿入する

挿入する文字が行の中心より左にあれば左端の余白まで、

行の中心より右にあれば右端の余白まで、引き出し線を引きます。

そして、挿入する文字をもう一本の線で囲みます。

長い文章を追加で挿入する場合は「※入ル」と記入し、

余白部分に「※~~」と書きます。

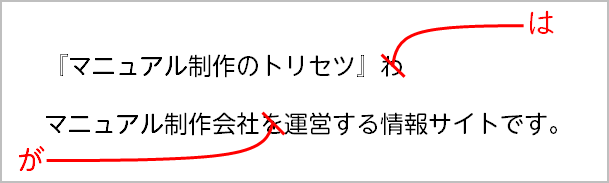

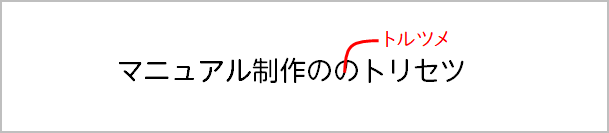

◆文字を削除する

誤字の訂正と同様に引き出し線を引きますが、行の外側まで引かず、

削除する文字の近くにカタカナで「トルツメ」と記入します。

また、本文の文字よりも小さい文字で書き込みます。

トルツメは文字を削除して、削除した部分を詰めることを指示する記号です。

省略して「トル」とすることもあります。

また、削除した箇所をそのまま空白としてあけておく場合には、

カタカナで「トルアキ・トルママ」と記入します。

省略してアキ・ママとすることもあります。

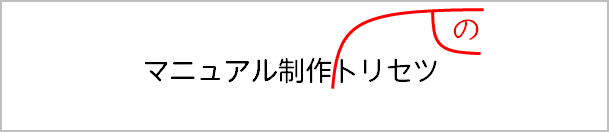

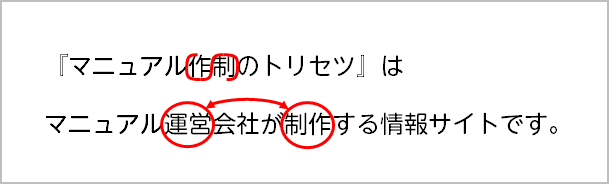

◆文字の入れ替え

隣り合った文字を入れ替える場合は、図のような記号を使います。

また、離れた文字を入れ替えるときは、入れ替える文字の範囲を丸で囲み、矢印で入れ替える指示をします。

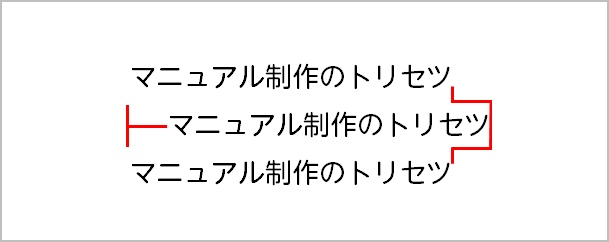

◆インデントを修正する

行頭のインデント(字下げ)を下げたり揃えたい時などに使用します。

図のように、基本的には2つの記号で挟み、揃えたい位置を指示します。

イラストや写真など、画像の位置を変更する場合にも使われます。

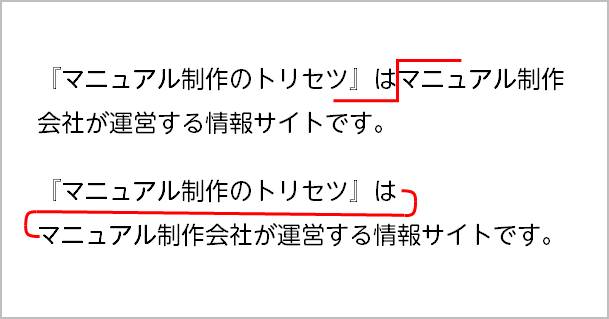

◆改行する/改行を取り消す

改行したい位置に縦線がくるように記号を書きます。

改行を取り消して行を続ける場合は、文末と文頭を線でつなぎます。

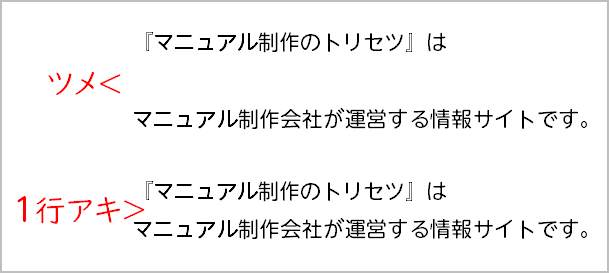

◆詰める/開ける

行間に指示記号を入れます。

行間を詰めるときは「ツメ<」(もしくは「ツメル<」)、行間をあけるときは「○行アキ>」と書きます。

字間の調整にも同様の記号を使用します。

基本的な7つの校正記号をご紹介しましたが、これら以外にも校正記号はたくさんあります。

ルビの付け方や大文字・小文字の修正指示など、他の校正記号も知りたい!という方は、

「JIS Z 8208」を参照してみてくださいね。

また、当サイト『マニュアル制作のトリセツ』では、

校正に役立つポイントをまとめたダウンロード資料を公開しています。

この資料では、マニュアル制作のプロが「校正」という工程において、

どのようなことに気を付けていて、どういったテクニックを用いているのか?

10のポイントでご紹介いたします。

1分程度の簡単な入力で無料ダウンロードできるので、

ぜひ、こちらも参考にしてみてくださいね。

関連資料:『マニュアル校正に役立つ10のポイント』へのリンク

4. 最後に

マニュアル制作において最も大切なのは、

正確な情報をわかりやすく伝えることです。

校正は、ドキュメントの品質を高める手段のひとつです。

もちろん、『ドキュメントの品質を高める』ためには

用語集や基本フォーマットの作成、

案件の特質に応じたレイアウトやデザインの最適化、

分かりやすいテクニカルイラストの作成、

校閲での情報精査、表現の統一、

作成後のフィードバックなど、

他にも沢山の工程を必要とします。

社内でそれらを一元的に統括し、効率的に運用しようと思うと、

それなりのノウハウやルールの基準が必要になります。

そこで弊社では、

60年以上マニュアル制作に携わり蓄積されたノウハウをもとに、

ドキュメントの制作支援コンサルティングを行っています。

校正支援ツールの導入、

導入後の制作担当者向けウェビナーの開催、

用語集の作成・管理・運用サイクルの構築やルール作りなど、

予算感にあわせて、人材育成とシステム構築のお手伝いをいたします。