「校正」と「校閲」の違いとは?【すぐわかる用語解説】

投稿日:2021年02月04日

カテゴリー:解説記事

投稿者:

マッサン

校正と校閲。

どちらも印刷や出版の仕事を中心に使われる用語ですが、

その意味や役割は異なっています。

いずれも原稿の誤りをチェックする点では同じですが、

校正は文章の誤りを正し、校閲は情報の誤りを正します。

本記事では、具体例を使って両者の違いを解説し、

校正・校閲を行う上でのポイントなどをご紹介します。

| この記事は以下のような方におすすめです |

・校正,校閲の役割の違いを知りたい ・校正と校閲の仕事の重要性を知りたい ・校正,校閲時に作業者が気を付けておきたいポイントを知りたい |

校正と校閲の意味とは?

校正と校閲、それぞれの意味と役割

校閲の意味と役割

校正と校閲の違いとは?

校正者の指摘

校閲者の指摘

校正・校閲時の注意点とは?

校正時に気を付けるべきポイント

校閲時に気を付けるべきポイント

まとめ

校正と校閲、それぞれの意味と役割

印刷や出版業界を中心に、ドキュメントの内容を精査する仕事を、

「校正」・「校閲」と言います。

また、それぞれの作業をする人を「校正者」・「校閲者」と呼びます。

どちらも同じような名称で、似たような作業内容のため、よく作業内容を混同されてしまいがちですが、実は校正を行う校正者と、校閲を行う校閲者では、それぞれドキュメントを精査する視点が全く違います。

このセクションでは、校正と校閲、それぞれの言葉が意味するところと、その役割についてご紹介します。

校正の意味と役割

校正とは、誤っている表記を発見して、それを正す作業です。

文章を「読む」のではなく、文章の誤字や脱字、誤変換、英語のスペルミスなど、

ドキュメント中の文字や記号などの表記に誤りがないか、ひとつずつ検査するのが校正者の役割です。

ドキュメントによっては、用語の表記・表現に明確なルールや禁止用語などが定められているものがあり、そのルールに準じているかも検査の対象になります。

これらの作業を例えるなら、

製造業における検品作業をドキュメント上でやっていると考えると、比較的イメージしやすいのではないでしょうか?

また、校正作業によって、言葉や表記の誤りが見つかった場合、

その部分に赤字で直接、修正指示を書き込みますが、

この時に使用する特殊な記号のことを「校正記号」といいます。

校正記号の書き方は、JIS(日本工業規格)によって一定のルールが定められています。

校正記号の詳しい書き方については下記の記事をご覧ください。

| ▼参考記事 |

校閲の意味と役割

校閲とは、誤っている情報を発見して、それを正す作業です。

文章を読み込んで矛盾がないかはもちろんですが、

社会通念上のルールに照らして考えたり、

事実を確認するために資料を調べたりして、

ドキュメントの内容が正しい情報であるかを確認するのが校閲者の役割です。

ドキュメント内の情報の正確性が重要なドキュメントにおいて、この事実確認は、重要な要素となっています。

製造業に例えると、品質管理業務に近いものがあります。

校閲作業は、校正者が校正時に兼任して行うケースも多く、呼び方も似ていることから、混同されてしまいがちです。

しかし、ドキュメントの品質(=表記・情報の正確性)を高めるのであれば、校正者と校閲者はそれぞれ別の担当者が行うことが望ましいです。

校閲時に見つかった情報の誤りは、「確実に間違いである」とわかるものであれば、

校正時同様に赤字で修正の指示を入れる「朱書き」を行いますが、

正誤があやふやであったり、校閲者では裏付けの確認が取れない場合は、

青字で指摘し、編集者へ申し送りします。

ちなみに、当サイト『マニュアル制作のトリセツ』では、

校正作業時に注意するべき10のポイントをまとめた、無料のお役立ち資料を公開しています。

簡単なアンケートへの回答で、PDFファイル形式でのダウンロードも可能です。

ぜひ、こちらも参考にしてみてくださいね。

関連資料:『マニュアル校正で役立つ10のポイント』へのリンクはこちら!

校正と校閲の違いとは?

それでは、具体的な例文を使って、「校正」と「校閲」の違いをみていきましょう。

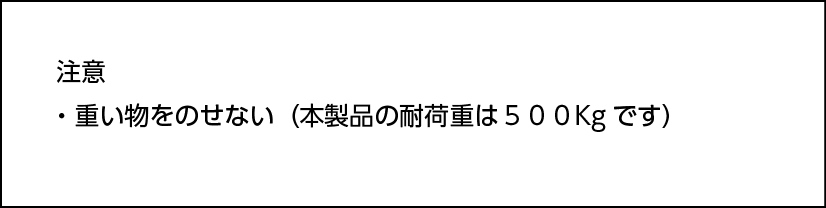

ここでは例として、持ち運びが可能な組立式アウトドアテーブルの製品マニュアル(=取扱説明書)に、以下のような記述があったとします。

この内容を、「校正者」と「校閲者」それぞれの担当者に依頼すると、

どのような指摘が返ってくるでしょうか。

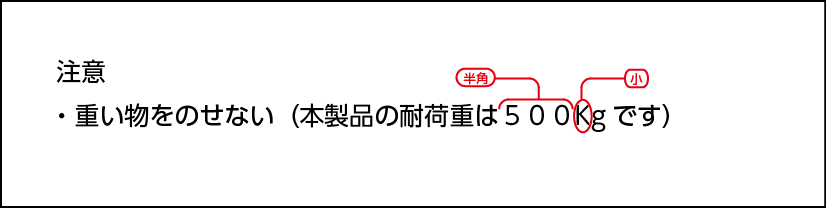

校正者の指摘

校正者は、記載されている文章が表記ルールに沿っているかを確認します。

今回の例では、横組み(横書き)の日本語の数字は半角とするという、

基本ルールに沿っていない点を発見して、半角にするよう赤字で指摘しています。

さらに、単位表記の国際ルール(国際単位系=SI)では、キロを表すKは、

小文字とするという基本ルールに則っていない点を指摘して、小文字にするように修正指示をしています。

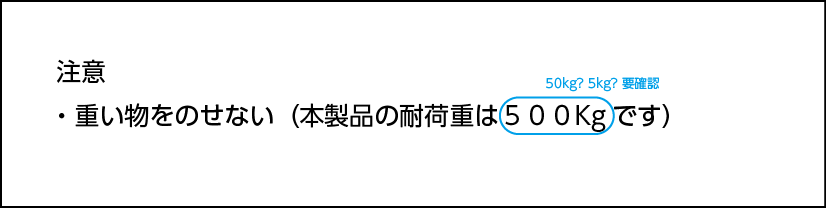

校閲者の指摘

一方の校閲者は、500kgという重さに注目し、

正しくは50kgや5kgなどではないか、再度確認するように青字で指摘しています。

500kgといえば、人間10人分くらいの重さ。

持ち運びできる軽量なアウトドアテーブルが、

これほどの重さに耐えられるとは考えにくいという社会通念に照らした判断の下、確認の必要性を指摘しています。

このように、校正と校閲とでは、

同じようにドキュメントを確認する工程であっても、確認する視点が異なっていることがわかります。

昨今では、SNSやメールマガジン、Webサイトなどによって、企業が簡単に世の中へと情報を発信することができるようになりましたが、適切な校正・校閲がされないまま、誤った情報の発信や、誤解や不快感を招く表現による会社の炎上事例が後を絶ちません。

インターネットで発信された情報は瞬時に拡散し、特に一部のSNSでは記事の訂正機能がないこともあいまって、一歩対応を間違えると事態の収拾には多大な労力とコストが必要とされることもあります。

誤記・誤情報の発信や、表現の不統一、誤解や不快感を与える表現を防ぐためにも、

校正と校閲は欠かすことのできない重要な工程であると言えます。

校正・校閲時の注意点とは?

校正と校閲、いずれも「ドキュメントの誤りを未然に防ぐ重要な工程である」ということが、おわかりいただけたでしょうか?

では実際に校正・校閲を行う上で、担当者が気を付けなければならないことはなんでしょうか?

このセクションでは、

校正と校正それぞれの工程で作業者が気を付けるべきポイントを見ていきましょう。

校正時に気を付けるべきポイント

校正を行うにあたって、校正者はドキュメントの内容を「読む」のではなく、

「一文字ずつ点検する」という意識改革が大切です。

校正作業と言いながら、いつもの感覚で文章を読んでしまってはいませんか?

校正作業において漫然と文章を読んでしまうと、

表記の誤りがあっても勝手に正しい表記に脳内変換してしまい、

間違いを見落としてしまうことがよくあります。

| ▼参考記事 |

画面上で確認するだけでなく、ドキュメントを紙に印刷し、

点検した文字を、一文字ずつマーカーで消し、

すべての文字をもれなくチェックしていくようにすれば精度が高まります。

また、普段文字と読むときと同じように、横書きの文字を左から右に読むのではなく、

右から左に逆順で読むことも効果が高いとされています。

そして、これこそが校正者にとって必要な最も重要なスキルですが、

表記ルールに関する正しい知識を身に着けることが大切です。

縦書きの日本語、横書きの日本語、英語、そのほかの多言語、

扱っている文書の数だけ表記ルールは異なります。

特に日本語は、漢字/ひらがなの使い分け、漢字の使用基準(常用漢字)、

漢字の送り仮名の付け方、仮名遣い、外来語の書き方、ローマ字の書き方、

記号(約物)の書き方、言葉の意味など、知っておくべきルールが多数あり、

膨大な知識が求められます。

それゆえ、校正者になりたいと考えている人は、

校正専門の学校や資格などを経て、校正の現場に上がることも少なくありません。

また企業によっては、ドキュメントの用語表現を定める独自のルール、

スタイルガイドが品質基準として決められていることもあります。

上記のルールはもちろんのこと、企業独自のスタイルガイドに準拠しているかどうかも、

校正時にチェックしておくべきポイントです。

ちなみに、これらの基準の多くは、文化庁が公表している日本語表記ルールや、

共同出版社が発行している記者ハンドブックに準拠しているケースが多いです。

当サイトでは、日本語の表記ルールについて、

文化庁が公表している、日本語の表記ルールをとりまとめた、

無料のお役立ち資料を公開しています。

全6章立ての資料ですが、簡単な入力だけで

最後まで読むことができるので、ぜひご参考にしてみてください。

校閲時に気を付けるべきポイント

校閲を行うにあたって、校閲者は漫然とドキュメントを読むのではなく、

内容の誤りが起こりがちなポイントに目を向けるような意識改革が大切です。

数字、記号、色(塗り)などは内容の誤りが起こりがちです。

特に表組み、カッコ書き、注釈などは内容の誤りが多くなりやすい箇所であると言えるでしょう。

業界では有名な話なのですが、

これらの特徴に当てはまる「カレンダー」は校閲者泣かせと言われています。

内容の誤りが頻繁に起きるので、ダブルチェックはもちろん、

トリプルチェックが欠かせない、とまで言われています。

数字や特定の文字を一括でハイライトするなど、

支援ツールを使った集中的なチェックする工夫も必要です。

そして、これこそが校閲者に必要な最も重要なスキルですが、

文章の対象物に関する正しい知識を身に着けることが大切です。

実用文であれば、必ず対象の「モノ」「コト」が存在します。

そして、その事実を確認する努力を怠ってはなりません。

不明なことがあれば、すぐに一次資料や辞書などの、

信頼できる情報ソースをもとに必ず確認する癖をつけましょう。

ところで、

わからないワードがあってもインターネットで調べるから今どき辞書は要らない。

なんて思っていませんか?

とんでもありません!

なぜならインターネットの情報は必ず正しいものであるとは限らないのです。

辞書は出版社が内容の正確性を保証していますが、

複数の人間が自由に編集することのできるインターネットの辞書などでは、その正確性は誰も保証できないのです。

そのため、情報の正確性が重要視される校閲者にとって、

信頼できる辞書を一冊、手元に持っておくというのは重要な生命線となります。

まとめ

ここまでの内容をまとめると、

「校正」=表記の誤りを正すこと

「校閲」=内容の誤りを正すこと

という風に考えると良いでしょう。

「校正」は、誤っている表記を発見して、それを正す作業です。

文章を「読む」というより、文章の誤字脱字・英語のスペルミスなど、

文字や記号などの表記に誤りがないか、ひとつずつ検査するのが校正者の役割です。

「校閲」は、誤っている内容を発見して、それを正す作業です。

文章を読むことはもちろん、社会通念に照らして考えたり、

事実を確認するために資料を調べたりして、正しい内容に変更するよう指示するのが校閲者の役割です。

決められた納期と予算内で、文書の品質を確保するためには、

校正・校閲の作業工程を効率化することも重要です。

工程の効率化には校正支援ツールの活用が欠かせません。

校正支援ツールを使うことで、

ドキュメント内の誤字・脱字、表記ゆれなどをスピーディーにチェックできます。

人の目に代わって、細かなチェックを行うため、校正作業の負担を軽減します。

たとえば、表記ゆれや用語基準などのチェックは、校正支援ツールに任せ、

担当者は校閲に特化すれば、文書の品質を確保しながら、

校正・校閲にかかる時間の大幅な短縮が実現できます。

また、弊社はマニュアル制作を専門とする制作会社ですが、

顧客によって、それぞれ独自のスタイルガイドが定められており、用語の表記・表現の基準も異なっています。

そのような場合でも、

それぞれの顧客に合わせたオリジナルの辞書を作成すれば、独自のルール、たとえば、使用禁止用語、漢字と仮名書きの使い分け、

送り仮名の有無、英字の大文字と小文字や、全角と半角の使い分けも漏らさずチェックしてくれるので大変便利ですよ。

Webサイトやカタログ・マニュアルなど、ドキュメントにおける文章表現の不統一は、読み手を混乱させるだけでなく、ブランドイメージの低下につながります。

文章表現の標準化のためには、文章の統一ルールを明記したスタイルガイドを作成すると良いでしょう。

しかし、スタイルガイドを作成したからと言って、永続的に運用できるわけではありません。

校正によって指摘された不統一な表記・表現のルールを、スタイルガイドを定期的に更新・改定するなど、継続的な改善活動が不可欠です。

そのようなスタイルガイドの運用についても、

弊社では、スタイルガイドの制作および運用サイクルの構築などのお手伝いもしております。

また、先ほど触れた校正支援ツールについても、開発元と連携した導入支援や導入後の人材育成セミナーを行っています。

詳細については下記バナーのリンク先をご覧ください。

また、近年のDX(デジタル・トランスフォーメーション)の波によって、

校正・校閲の朱書きをPDFファイル内で完結させることも多くなってきました。

PDFを使えば、複数人で並行して作業した場合でも、注釈コメントの取りまとめが簡単にできますし、ショートカットコマンドを使った、疑似的なあおり校正なども可能です。

さらに、「だれが・いつ・どのような指摘をした」ということが一目瞭然であることから、校正・校閲に際しての、エビデンスを残すことができるというメリットもあります。

ここまでご紹介してきた校正支援ツールや、

PDF校正などツールを使いこなすことで、作業効率は格段に上がります。

とはいえ、校正・校閲はドキュメントの品質を担保するための重要な工程なので、いくら作業効率が良くなったとしても、取りこぼしが発生してしまうのは厳禁です。

「最近、社内校正のミスが多いな…」

と感じていませんか?

弊社は、

60年以上大手機器メーカーのマニュアルを制作している制作会社です。

校正ミスを未然に防ぐ制作スキームや、チェックリストのナレッジを長期にわたって蓄積し続けています。

長年培ったノウハウを活かして、校正ミスのお悩みを抱えている方向けに、

「校正ミス削減サービス」などもご提供しています。

もし、制作フローのシステム化や校正作業の効率化にお悩みであれば、

ぜひお気軽にご相談ください。